日本はいかに敗れたか{下}

奥宮正武著 PHP研究所 読書機関:03-1-12~03-2-11

この太平洋戦争に関する色々な書物を読んだが今回のものは海軍の作戦を担当してきた方の著書なので、

新たに得た知識も多かった。読み終わって見方によってはこの太平洋戦争は日本にとって無駄な戦争で

あった、ともいえるがもし日本が勝利していたとしたら日本の現在の繁栄は無かったかもしれない。多

くの命を犠牲にした戦いはそういう意味においても貴重であったといえる。

1.戦略立案という見地からの敗戦の原因

敗戦の原因は色々な切り口から捉えることができるが、戦略立案という立場からの原因を考えてみた。

①.作戦計画立案~遂行がウォーターフローになっておらず、組織が有機的に機能し辛かった。

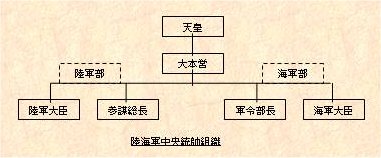

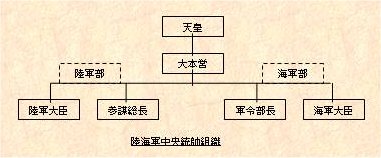

先ず戦略の立案/遂行という統帥権がどのようなものであったかを確認してみた。右の図のよ

うな形で全体が動いていた。即ち陸軍大臣、海軍大臣が夫々の軍隊を掌握し、参謀総長、軍令

部長が陸軍、海軍夫々の作戦計画を立案していた。これらの横のつながりは大本営政府連絡会議が掌っていた。この会議の出席者は首相、外相、陸/海大臣、参謀総長、軍令部総長であった。実態として陸軍部は陸軍大臣と参謀総長を統合した組織であり、海軍部も同じであった。陸軍/

海軍の作戦計画と軍隊を統括する陸軍部長、海軍部長は夫々陸軍部長、海軍部長が掌っていたが、これはあくまでも天皇が陸軍部隊/海軍部隊に作戦命令(海軍の場合は大海令といった)を出される際に天皇を直接に補佐するという責任体制であった。また、陸軍部/海軍部を統括する実質的な

全体の指揮官も無かった。故に作戦計画部門で立案した計画は大本営政府連絡会議で審議され、

陸軍/海軍が夫々の戦術を立案し遂行していた。当時としては理想的な組織として考えられたこと

かと思うが、現在ではこのような組織は考えられない。現在はピラミッド化された組織があって責任の所在が明確化されるような組織が一般である。

軍令部総長豊田副武大将の言葉がこのことを良く表現している。

「軍令部総長は、国防用兵に関し、天皇に対する最高の補佐機関の長であって、各司令長官に対し、

作戦計画に対する指示権は与えられていたが、指揮統率の権限は与えられていなかった・・・・。軍令部総長は天皇から委

任せられた範囲内について、軍隊に対し作戦用兵上の指示権を有することになるのであるが、その権限の範囲が限定的

であるばかりでなく、司令官の麾下部隊に対し有する指揮統率権とは本質的に趣旨を異にするものであった」

②.参謀を含む戦争指導者たちが戦地で実際に戦った豊富な経験を持つ人が少なかった。

この本の著者は海軍軍令部に転勤になった。この時の軍令部総長、次長、第1~第12

課長の中で昭和18年以降の第一線部隊の勤務経験者は二人だけであった。軍令部の殆

どの部員からは潮の匂いもガソリンのそれも殆ど感じられないようであった。昭和18

年頃から急激に変化した彼我の戦力差を肌で感じている作戦参謀は少なかったといえる。

このことは第一線部隊からの生々しい報告の真意が、望ましい形で理解されていない結果

となったようである。現場を熟知した指導者が必要不可欠ではなかったのではなかろうか。

③.古い戦争学問(という言葉があるかどうかは分からないが)に基づいた基本戦略が一部にあった。

戦艦武蔵や大和などの大艦巨砲主義に代表されるように航空機による制空権を考慮に入れ

た戦略が少し弱かったような気がする。これは日清、日露、第一次大戦などでわが国が敗戦を経験したことが無く、防御に対する作戦というか思想が貧弱であったといえる。

④.作戦に成功/失敗した生きた教訓のフィードバックが組織的になされていなかった。

昭和19年6月のマリアナ沖開戦があった。これは「あ号作戦計画」と称して日本の

連合艦隊が完敗した戦いであった。この後「捷一号作戦計画」が大本営で練られ立案された。この計画は来るべき連合国軍の進攻に備えて、本土、南西諸島、台湾、比島方面を主とする要域を死守しようとした作戦であった。この計画の中に「あ号作戦」で完敗したという認識と、それが事実上の我が国の敗戦を意味するものであったという認識が何処にも見ることが出来なかった。

要は現状認識と敵情判断だけで次々と新たな計画を立案し遂行していた。矢張り真珠湾攻撃における成功要員の追及、ミッドウエー開戦における失敗要員なども含めて常に生きた教訓に対

するフィードバックが少し欠けていた様な気がする。これは陸軍部、海軍部共、部員の人数が少ないため、各部員の机の上には夥しい数の書類が積まれており、その上に各種の会議や連絡

に出席するため、じっくりと分析したりシミュレーションしたりする時間的余裕が無かったと

いう基本的な組織構成上の問題といえる。

2.異常な作戦行動

①.「捷一号作戦」で裸の水上艦隊をレイテ湾に突入させようとしたこと。

②.もともと攻撃に使用すべき航空母艦群を単なる囮として出撃させたこと。

③.飛行機を敵艦に体当たりさせるということ。

これらの作戦はどのように考えても大局的な見地からの作戦とは考えられない。大局的に彼我の戦力差を判断し、どう攻めることによってどのような勝利へ結び

つけるかという考えを発見することが出来ない。

織田信長による桶狭間に戦いでさえ、一見無謀と思える作戦ではあるが、”勝つためにはこれしかない”という判断とタイミングの良さ、強烈な志気があって勝利することが出来た。しかし上記①~③などはたとえ成功したとしても、彼我

の軍事力の差は歴然としている状況から、一つのエポックにはなり得るかもしれないが、勝利に結びつく道は発見することは出来なかったはずだ。これはどう考えても現場の人間ではなく戦争指導者達の判断が誤っていたとしか言いようが無いのではなかろうか。

しかし彼らも陸軍部員、海軍部員、戦場で命を賭けている陸/海軍隊の方々達と同じ意識を持

って国のために奉職していたのだから分からない。

ただ一ついえることは日本人の気質からいって、当時実質的な敗戦が確定したといわれる「捷一号作戦」の失敗で無条件降伏をしていたら軍人も国民も大きな不満と反動が起きていたといえるのではなかろうか。我が国の主要部分が焦土と化し、国民全ての心の中に「戦争に負けた」という悲しい現実と早く平和になって欲しいという

強い欲求が強く心の中に芽生えて初めて昭和20年8月15日天皇陛下のお言葉を素直に受

け入れることが出来たということなのだろうか。そのような状況下でさえ終戦後東南ア

ジアに居た軍人達の間で「第二日本国建設」などという構想もあった。

3.新たに得た事実

①.戦艦「大和」の出撃

昭和20年4月6日第二艦隊司令長官伊藤整一中将の指揮する海上特攻隊8隻は、米軍に侵攻された沖縄の北方海面への突入を目指して出撃した。この作戦は味方の空母も

戦闘機も援護の無い特攻隊であり、この艦隊の運命は出撃前から既に明らかであった。

しかし連合艦隊参謀長から「一億総特攻のさきがけになって頂きたい」との要請により

これに応えたものである。これとは別に海軍参謀の中には航空部隊や潜水部隊は体当たり攻撃までもして大きな犠牲を払っているのに水上部隊では未だ「大和」、他が残って

いるではないか、という不満の声を解消するという目的もあったようだ。世界最大の軍艦をそんな理由で沈めてしまうなんて、とても悲しい。

②.海上交通の安全の確保

海軍軍令部で海上護衛作戦を専門に担当する部門について、昭和17年8月にガダルカナル戦が勃発した頃から必要に迫られて設置が検討され、昭和17年10月に部門らし

きものができた。逆にいうとそれまでは護衛作戦は現場に任されていたということか。そして陸軍との連携は昭和19年3月「航空部隊を以ってする海上交通保護作戦に関する

陸海軍中央協定」で初めて実現した。要するに日本は明治開国以来、対外戦争での敗戦

経験が無かったので、防御思想に近い海上交通の安全確保をあまり重要と考えなかった

のであろうか。

③.神風特攻隊の必然性

神風特攻隊は昭和19年10月に採用された。この前にも別な形の「桜花」があった。

これは、一式陸攻に懸吊されて敵の空母に近づき、約20kmの所から投下されて目標に突入することを目的とした一人乗りの小型ロケットであった。

昭和19年10月「捷一号作戦」が発令され、大西中将が指揮を執る第一航空艦隊の可動兵力が40機足らずの戦力で、栗田中将が指揮する第一遊撃部隊のレイテ湾突入

を最も効果的に支援するための作戦として採用された。250kg爆弾を搭載した零戦

を敵の空母に体当たりさせるということで採用されたが、以降通常の軍事行動とし

て恒常的に採用されてしまった。悲しい。

④.潜水部隊について

潜水艦の役割は水中に潜り敵艦隊の監視、追跡、襲撃にその力を発揮するように建

造されていた。この特徴を発揮するためには船体から発する色々な音が低いほど、敵の艦艇や潜水艦が持つ水中聴音機で探知されないわけであるが、日本の潜水艦は騒音が特に大きかった。昭和17年にドイツ軍が占領した基地に日本の潜水艦が行ったところ、

ドイツの潜水艦技術者達から「よくもこんな騒音の高い潜水艦で無事ここまで航海し

てきたものだ」と半ば呆れ、半ば感心されたという。

したがって日本の潜水艦は敵艦隊の行動について大きな成果のある報告は少なかったし、

海上や航空とのチームワークの取れた活躍が少なかったようだ。

4.終戦の模索

「大東亜戦史」を調べ、終戦対応がどのようなプロセスで進められたのかチェックしてみた。

・昭和20年5月3日:鈴木首相継戦意図を表明

・ 7月10日:最高戦争指導者会議で「遣ソ使節派遣の件」を決定

・ 7月26日:米、英、華のポツダム宣言を発表

・ 7月27日:最高戦争指導者会議でポツダム宣言の取り扱い方針を決定

・ 7月28日:鈴木首相ポツダム宣言黙殺を声明

・ 8月6日:広島に原爆投下

・ 8月9日:長崎に原爆投下

・ 8月15日:終戦詔書の発令

7月10日の「遣ソ使節派遣の件」までは終戦についての考えは無かったようだ。当時の日本人の根性って本当に見上げたものです。

日本はいかに敗れたか{上}

奥宮正武著 PHP研究所 読書機関:02-11-2~03-1-11

戦争体験が無い私は太平洋戦争において日本は何故アメリカなんかと戦争をやってしまったのだろ

うという疑問を子供の頃から抱いており、この疑問を解決するために多くの本を読んできた。今回

は大本営海軍参謀が自らの体験を基に記述したもので多くの新しい発見をすることが出来た。

1.太平洋戦争の目的、スタンス

日本においては今回の戦争の名称は「大東亜戦争」と閣議で決定されていたように、名目としては

「大東亜共栄圏建設」が戦争の目的であった。しかしこの目的は外国人はもとより、軍人役人を含

む大多数の国民に理解されていなかった。

また、アメリカと戦うということは私が横綱と相撲をとるようなもので、負けることは明白である

にもかかわらず何故これを敢えてやったか、やらなければならなかったか、ということについては

色々な見方があろうが昭和16年9月6日の御前会議において軍令部総長永野修身大将の言葉が全てを

表していたといえる。

「戦わざれば亡国と政府は判断された。戦うもまた亡国であるかも知れぬ。戦わざる亡国は魂まで

失った亡国であり、最後の一兵まで戦うことによってのみ死中に活を見出しうるであろう。戦って

よし勝たずとも、護国に徹した日本精神さえ残れば、われらの子孫は再起三起するであろう」

要するに負けることは分かっているけど戦うことによって日本が亡国になることを免れるという大

所高所の見地から決断したものだ。それにしては余りにも多くの命を失い過ぎたのではなかろうか。

大将の命も兵士の命も同じ重さと考えればもう少し違った道も考えられたのではなかろうか。開戦

に対して多くの意見があったこととは思うが、わが国の政府や軍部の指導者達の間でただ一つ意見が

一致していたのは、戦争が長びけば長びくほどわが国に不利になるということであった。

2.太平洋戦争の実質的な敗戦時期

太平洋戦争は昭和16年12月8日の開戦から昭和20年8月15日の終戦という事実であるが、実質的な敗戦

は昭和19年6月のマリアナ沖海戦で日本の連合艦隊がアメリカ太平洋艦隊に完敗した時に日本の勝算

は完全になくなったといえる。にもかかわらず敢えて戦いを続けたことは、それ以降の日本の戦争遂

行部門が狂乱状態に陥ってしまったといえる。勝利を信じて前線で戦った兵士達が哀れである。

3.新たな発見

*日本の叙勲制度

武功抜群の将兵に対しては金鵄勲章を含む多くの表彰制度があったが同じ階級では一度だけの授与

という決まりがあったようだ。日清戦争、日露戦争においては戦争期間が比較的短期であったため

に問題は顕在化しなかったが、4年近い戦いが行われた今回の戦争においては其の歪が軍隊の士気に

少なからぬ影響があったと思われる。

*巨大戦艦「武蔵」、「大和」建造の意味

第二次世界大戦以前には海戦の勝敗は相対する艦隊の最大の軍艦同士の砲戦によって雌雄が決せら

れるというのが世界共通の見解であった。第一次世界大戦において最も効果的な戦法といわれたア

ウトレンジ戦法を海軍指導者達が重視した結果「武蔵」や「大和」が建造されることになったとい

える。このアウトレンジ戦法というのは軍艦対軍艦の砲戦を想定した場合、味方の射程が相手より

長ければ相手の命中弾を受けることが無く相手に有効弾を送ることが出来るという考え方である。

このアウトレンジ戦法の場合、射程距離が相手より3,000m程度長い必要がある。相手艦より長い射

程を確保するために「武蔵」や「大和」は46センチ砲を搭載する必要があり、このために6万4000ト

ンもの超巨大艦になってしまった。これによって射程は40,000m以上を確保することが出来た。しかし

この考え方は航空母艦と航空機の発達と共に戦法も修正が必要であったがミスマッチしてしまったといえる。

*航空機性能の差

開戦当初日本の航空機は零戦隊を始めとしてアメリカのB17,B24を除いた海軍、陸軍の航空部隊

と同程度かそれを上回る性能を保持していたため、戦闘においては絶対的といって良いほどの勝利

に対する自信があった。ところが昭和18年夏ごろからアメリカ海軍のF4Uや陸軍のP-38が投入

されるようになってからは、もはや尋常な太刀打ちが出来なくなっていた。このため、戦死者増加

率が増し、熟練航空兵の養成、補給が時と共に不足してきた。

*外国から見た日本軍人

総合的に見て大正末期頃まではわが国の軍人は相手国からもその対応に対して高い評価を得ていた。

この一つの要因として捕虜の取り扱い方が手厚かったということがあった。海軍における伊東 祐亮

連合艦隊司令長官(日清戦争、黄海開戦)、上村 彦之丞中将(日露戦争、蔚山沖開戦)、東郷 平

八郎連合艦隊司令長官(日露戦争)、陸軍における乃木 希典大将(日露戦争、旅順口開城)など国

際的にも高く評価されていた。しかし昭和16年に日本のこの良き伝統となりつつあった敵の捕虜への

取り扱いが一変した。この主な理由は全陸軍に示達された「戦陣訓」にあったといえる。この中の「

名を惜しむ」のところに「恥を知る者は強し。常に郷党家門の面目を思い、愈々奮励して其の期待に

ふべし。生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪過の汚名を残すこと勿れ」とあった。これを端的にいう

と「捕虜になるな。もし捕虜になったら自決せよ」ということと共に敵の捕虜に対する取り扱いについ

てもほとんど示されていなかった。これはわが国が捕虜に関する条約や国際的な慣例を認めないことも

意味していた。この結果、軍隊レベルだけでなく国として日本国に対する評価が著しく低下したと同時

に、日本軍兵士の多くの無駄な命を捨ててしまったことになったのではなかろうか。